初期臨床研修

-

1人権を守り、すべての人々が必要で十分な医療を受けられるように配慮できる医師を育てます。

-

2プライマリ・ケアとHPH(※1)の概念を身につけ、地域住民と手をとりあい地域医療に貢献できる医師を育てます。

-

3チーム医療の一員として、またリーダーとして頑張ることができる心を育てます。

-

4SDH(※2)の概念を学び、社会資源をうまく活用し、患者の立場に立った医師を育てます。

-

5科学的な目をもち、医学の基礎に基づいた学習態度を育成します。

(※1)Health Promoting Hospital、以下HPHとする

(※2)健康の社会的決定要因、以下SDHとする

初期臨床研修の8つの基本方針

城北病院は、臨床医学の基本としての総合的な診断能力と救急救命も含めた基本的な診療技術を身につけプライマリ・ケアを実践できる医師を育てる場として、地域に密着した病院の特色があります。症例が豊富であり臨床を効率よく学べ、各科の協力が得られやすく、看護、MSW、リハビリなどの各部門との連携がよくチーム医療を実践しやすい、介護・福祉の時代に学ぶべき在宅医療、介護の現場が近くにあるなどがあげられます。また、患者に近い病院として患者の立場に立った医療倫理を実践しやすい病院です。 当院の研修プログラムはこれら地域密着型の病院のよさを生かしており、またこのプログラムの履修により厚生労働省の臨床研修の到達目標を達成できます。本研修プログラムの基本方針は以下のとおりです。

-

2年間の初期臨床研修期間中の研修方式はローテーションを基本とし、内科・外科を始め9科目を必修として研修目標を達成する。

-

研修については基幹型臨床研修病院である城北病院および本研修プログラムに参加する協力型病院、協力施設にて実施する。研修期間全体の12ヶ月(52週)以上は、基幹型臨床研修病院にて行う。

-

1年次は内科系、外科系2つの急性期病棟を中心に研修を行ない、外来診療、在宅医療、救急については別途並行したカリキュラムを組んで、プライマリ・ケアをバランスよく修得する。

-

病院に療養病棟、健診センターを併設しており、外来機能に特化した城北診療所や在宅・介護分野を担う城北クリニックとも連携し、高齢者医療、在宅医療、福祉・介護や保健予防なども見据えた研修を実施する。

-

職員・地域住民と共につくる健康増進の取り組みに参加し、住民と共に進める医療を経験・実践する。

-

無料低額診療事業を行う医療機関として、お金のある無しに関わらない、いのちの平等を守り、SDHの視点でとらえることができる医師理念を体得する。

-

地域医療研修に重点をおいた研修が可能で、最長24週間の診療所での地域医療研修が可能である。(ただし、最長24週できるのは輪島診療所、羽咋診療所に限る)

-

内科専門研修プログラム、総合診療科専門研修プログラムの基幹病院になっており、初期研修終了後、引き続き当院で専門医研修(3年)に参加可能である。また、内科学会、外科学会、整形外科学会、小児科学会、精神科、リハビリテーション科、プライマリ・ケア学会など学会の教育関連・研修施設等に認定されており、専門医取得を目指さない研修医も引き続き当院で各科後期研修(3年)に参加可能である。

-

基本的臨床能力の獲得(Core Clinical Competency)

-

プロフェッショナリズムの涵養(Professionalism as a Doctor)

-

自己学習能力の涵養(Self-directed Learning)

-

包括的医療に対する理解と実践(Comprehensive Medical Care)

-

地域医療に対する理解と実践(Community Medicine)

2004年臨床研修義務化から一貫して 9科必修

-

内科

内科の期間に8週間

毎日AM総合外来に出る研修を含める - 救急

- 地域医療 地域医療研修は8週間以上を推奨

- 外科

- 小児科 小児科は季節を分けて8週間

- 産婦人科

- 精神科

- 麻酔科

- 整形外科 高齢化に対応するため必修に

研修ローテート期間割り例

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

導入時 研修 |

救急科 | 内科 | 小児科 | 外科 |

麻酔 整形科 |

内科 | 精神科 | ||||

| 救急車対応(平日日中随時) | |||||||||||

| 日当直研修(救急研修) | |||||||||||

| 外来研修(退院時フォロー外来:城北病院での研修期間のみ) | |||||||||||

| 予防接種 |

訪問診察実地体験(1回) 健診診察(1回) |

||||||||||

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 内科 | 内科 |

総合外来 救急 |

小児科 | 産婦人科 |

地域医療 必修4週+ 選択4週推奨 |

総合外来 救急 |

選択 | 選択 | 選択 | 選択 | |

| 日当直研修(救急研修・当院で研修中の時のみ) | |||||||||||

カリキュラムの概要

スケジュール

期間で区切られた各科カリキュラムと通年で行うカリキュラムの2本立てで構成する。

各科カリキュラム 必修科と選択研修

内科研修

期間1年次に最低20週、合計28週

当院もしくは、京都民医連中央病院、富山協立病院で行うが、当院以外での研修は最大8週とする。 一般外来研修も内科研修期間とする。(当院で実施) ただし、当院で行う場合内科期間32週のうち20週に救急1日/週を組み込み、20日分(4週)を救急でのカウントとする

救急科研修

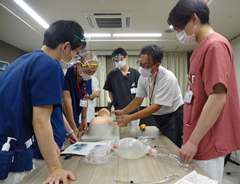

期間17週(最低12週)

1年次5月に4週間のブロック研修を、日当直救急対応を開始する前に実施(当院で実施) 総合外来/救急研修の8週のうち午前もしくは午後いずれかの単位で行い、4週とする(当院で実施) 内科20週・外科8週のうち半日の救急研修を1~2回/週行い、その部分を5週とカウントする(⇒研修状況に合わせて12週を満たすように行う) 通年で行う日当直研修を、4週とカウントする(計30-40回あり)

地域医療研修

期間4週(できるだけ8週以上行う)

協力型病院/施設で行う 選択研修とも組み合わせると最大24週(研修施設による)の研修が可能。最低4週以上研修すれば、複数個所で研修することも可能

外科研修

期間7週

当院または協力型病院で行う。 ただし、当院で行う場合、外科期間8週のうち半日の救急研修を1~2回/週を組み込むので1週分は救急でのカウントとする

小児科研修

期間8週

最初の4週は当院で行うことが望ましい

麻酔科研修

期間2週

救急研修期間にカウントすることもできる

整形外科研修

期間2週

当院または協力型病院で行う

精神科研修

期間4週

協力型病院で行うことが望ましい

産婦人科研修

期間4週

協力型病院で行う

選択研修

期間24週

詳細はプログラムの各科カリキュラムに記載

導入期研修

期間1年次4月に4週

詳細はプログラムの各科カリキュラムに記載

①内科、地域医療、救急、外科、小児科、麻酔科、精神科、産婦人科、整形外科の9科を必修とする。

②1年次に行わなくてはならない研修は、導入期研修、救急研修4週、内科研修20週とする。

③ブロック研修として行う総合外来/救急研修は、午前もしくは午後いずれかに総合外来/救急研修を行う期間である。期間は8週間とする。総合外来は計4週となり、内科研修期間と兼ねる。救急外来研修は4週となり救急外来研修期間にカウントする。4週間ずつ切り離してもよい。地域医療研修の前に最低4週間は行うことが望ましい。

④基幹型である城北病院では、52週以上の研修を行う。

通年で行うカリキュラム

①CPC/剖検・看取りの経験

最低1例は剖検症例を受け持ち、CPCプロトコール作成と参加、発表、レポート作成を行う。最低1例は死亡時の立ち合いをし、死亡診断書を記載する。

②地域担当

2年間を通じ担当地域を受け持つ。1~2ヶ月に1回行われる健康教室、保健予防活動や講習会、学習会に参加するとともに、可能であれば企画立案にも参加する。

③患者会

上級医とともに一つの患者会を担当する。各種学習会や企画に参加するとともに、会の運営や企画立案に参加する。 城北病院患者会:糖尿病(みのり会)、気管支喘息(若葉会)、透析(あすなろ会)、骨粗鬆症(こつこつクラブ)、がん患者(いきる会)、小児アトピー(ももたろうクラブ)、脳血管障害(青葉会)、等から選択し担当する。

④各種委員会

医療安全推進委員会、感染防止推進委員会、倫理委員会、拡大倫理委員会、ACLS委員会、友の会委員会、院内医学生委員会などに担当委員として参加する。ただし、拡大倫理委員会は参加を必須とする。

⑤抄読会

開催される抄読会に参加することが望ましい。

⑥医療安全

院内で定期的に開催される医療安全の講習会に参加する。

⑦青年医師会

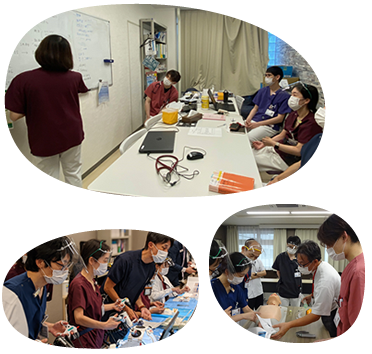

毎週金曜日16時から開催される青年医師会に参加し、自ら学習、企画運営する。

⑧制度教育

石川民医連職員制度教育を受講する。

指導医体制

| 各科・役割 | 指導医責任者 | 役職 |

|---|---|---|

| 内科 | 松島 実 | 内科部長 |

| 外科 | 三上 和久 | 副院長・外科部長 |

| 小児科 | 武石 大輔 | 小児科部長 |

| 救急 | 柳沢 深志 | 副院長・救急部門責任医 |

| 整形外科 | 猪飼 純市 | 整形外科部長 |

| 麻酔科 | 斉藤 典才 | 副院長・麻酔科部長 |

研修プログラム責任者よりメッセージ

ちいさいからこそ

できることが

ここにある!

Small Should be Better

第一歩を

城北病院は、地域の皆様のニーズに応え、無差別平等の医療と患者に寄り添い人権を守る医師を養成すべく、1960年代より大学を卒業したばかりの新米医師を受け入れ、これまでに、200名を超える医師を世に輩出してきました。 2003年より厚生労働省の指定する初期医師臨床研修病院に認定され、2004年より新医師臨床研修制度の開始とともに、36名の医師を受け入れています。 地域に根差し、地域の皆さんとともに医療や地域づくりに参加できる医師が、地域包括ケアが今後進められる中で非常に求められています。自分のもつ専門分野の診断・治療技術を常に磨き続けることと合わせ、地域で何が求められているのか、高齢化社会が更に進むこれから10年間を見据えて、介護もわかり取り組める医師など、城北病院に求められる医師像は鮮明になりつつあります。 また、医療倫理の課題にも取り組み、あるべき医療の姿を住民の皆さんや患者さんとともに考え、常に患者に寄り添い、患者の立場に立てる医師としての姿勢も必要です。そのような医療を他職種とともに、チームを作って取り組める素養もなくてはならないものとなっています。 これからも引き続き、地域から、社会から求められる医師養成を進める城北病院に皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

城北病院 副院長/研修プログラム責任者

柳沢 深志(金沢大学卒)

研修病院・施設

-

富山協立病院

-

京都民医連中央病院

-

みどり病院

-

京都民医連中央病院

-

石川県立中央病院(選択研修のみ可)

-

京都民医連中央病院

-

京都民医連中央病院

-

石川県立中央病院

-

京都民医連中央病院

-

耳原総合病院

-

みどり病院

-

石川県立中央病院

-

京都民医連中央病院

-

耳原総合病院

-

松原愛育会松原病院

-

平和会吉田病院

-

富山協立病院

-

珠洲市総合病院

-

市立輪島病院

-

公立宇出津総合病院

-

公立穴水総合病院

-

公立つるぎ病院

-

城北診療所

-

城北クリニック

-

健生クリニック

-

寺井病院

-

輪島診療所

-

羽咋診療所

-

小松みなみ診療所

-

水橋診療所

-

富山診療所

-

光陽生協病院

-

光陽生協クリニック

-

つるが生協診療所

-

上荒屋クリニック

-

みどり病院

-

こがねだ診療所

-

しずさと診療所

市中病院ならではの地域に根ざし、患者さんに寄り添う医療を感じたいとの思いで、医師人生の第1歩である初期研修先として県内・県外問わずに当院を選んでくださっています。

多数の研修医教育の実績

初期研修受入実績:36名(2004年~2019年)

研修医の出身大学

金沢大学、金沢医科大学、富山大学、福井大学など北陸4大学の他、旭川医大、昭和大学 鳥取大学、近畿大学など様々な地域からお越しいただいています。

初期研修修了後(3年目)の進路について

研修を修了した方は、当院で内科専門、総合診療科分野の専攻医研修(後期研修)に進むことができます。 初期研修を修了された医師は当院で専門研修を選択する他、県内外を問わず様々な病院で更なる技量を高め、活躍されています。 後期研修、専攻医研修にむけては、最良の選択ができるよう希望を伺い、サポートさせて頂いています。

修了後進路の一例

金沢大学、金沢医科大学病院、福井大学医学部付属病院、虎ノ門病院、信州大学付属病院、筑波大学附属病院、鹿児島生協病院、長野中央病院、勤医協中央病院など

研修医の声

研修医の声

私が考える城北の研修の強みは多職種での協同の営みです。多職種というのは、研修医・医学生が普段思い浮かぶ職種に限りません。友の会(地域の皆さん)、患者さん、病院スタッフ、病院外のスタッフの皆さんに支えられて研修し、医業を実施することを実感できます。我々、研修医は医学部6年間を終えてきたといえども、ほとんど何も出来ない素人同様の存在。そのような研修医に指導医の先生方の安心安全な指導下での医療行為、患者さんの「城北でお世話になっているから研修のために身体を使ってください」という心意気、研修医をいきなり野放しにしない研修システム、医局事務の皆さんからの精神面・社会面からサポートなど非常に有意義な研修を行うための環境が整っています。そして、城北が紡いできた歴史を肌で感じ、医療本来のあるべき姿を感得できるはずです。

もちろん、「研修をバリバリしたい。症例数をこなしたい。」と考えている方にオススメする事ができます。個人のやる気・キャパシティに合わせてこちらからの研修の希望などを密に面談し決定していきます。病院内では成長できるチャンスが沢山転がっています。それを上手く利用するコツは先輩研修医、上級医、医局事務の方々に聴いてみてください。

2025年度初期臨床研修医

城北病院で臨床研修を受ける研修医を5名(予定)募集します

| プログラム名称 |

城北病院初期臨床研修プログラム601(予定) |

| 雇用形態 |

常勤 |

| 募集人員 |

5名(予定) |

| 応募資格 |

第119回医師国家試験受験合格者および資格取得者 医師臨床研修マッチングプログラム参加者 |

| 試用期間 |

なし |

| 必要書類 |

①願書(ホームページのものをダウンロードしてご利用ください) ②卒業証明書(見込証明書)または医師免許証の写し ③履歴書 ④成績証明書 |

| 応募方法 |

願書の受理をもって応募の受付とします 下記連絡先に直接お持ちいただくか、郵送してください 願書以外の書類は選考日にお持ちください。事前郵送も受け付けます |

| 選考日 |

【第1回】7月10日(水) 【第2回】8月7日(水) 【第3回】9月4日(水) 以上の日程で都合が悪い場合は、ご相談ください。随時対応致します。 |

| 選考方法 |

面接 (病院理念への理解、将来の医師像、協調性・コミュニケーション能力、医師としてのプロフェッショナリズム、継続性について評価) 小論文 (過去の論文テーマの概要:医師や医療制度の在り方について、人権について、差別のない医療の在り方について) ※当院の医療活動を知っていただくためにも、事前もしくは選考日にあわせての病院見学・実習をされることをお薦めします。 |

| 選考会場 |

城北病院内(詳細は応募を受け付けた後、本人に通知) |

| 研修期間 |

2025年4月1日より2年間 |

| 処遇(待遇) |

身分

給与

休暇

他

育児支援 育児休暇保障、院内保育所、病児保育室 |

| その他 |

研修修了後(3年目以降)、後期研修・専門医研修もあります 外部専門研修制度もあります。(給与保障) 定員に達しなかった場合は、二次募集を行います。 |

| 応募連絡先 |

城北病院医局 医師臨床研修担当 丸山史架、上嶋真里子、広瀬辰巳 〒920-8616 金沢市京町20-3 TEL 076-251-6111 FAX 076-252-5881 お電話、またはお問い合わせフォームにてご相談ください。 |

| 年次報告様式 | |

| その他 |

研修プログラム変更申請中(協力病院の追加) |